中学英語までは、who・which・thatを用いた「関係代名詞」というものを学んだことと思います。これらの直前に置かれる名詞の内容を説明し、節をつなぐはたらきをするのが「関係代名詞」でした。

高校で扱う関係詞は、基本的には、関係代名詞については中学の延長線上にある内容となりますが、新しく「関係副詞」というものも扱うことになります。ではそもそも、関係詞とはどういう言葉なのか、そして関係代名詞と関係副詞とは、というところを、この課から見てまいりたいと思います。

関係詞の種類

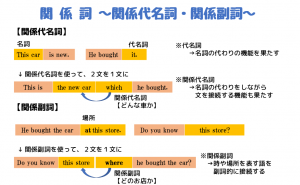

関係詞は、大まかにいうと「関係代名詞」と「関係副詞」の2種類に分かれます。前者の「関係代名詞」は、直前にある名の内容を説明する節をつなぎます。後者の「関係副詞」は、時や場所を表す語を説明する内容をつなぎます。

次の表をご覧ください。

「関係代名詞」では、「この車は新しい」ということと、「彼がそれを買った」ということを、2段目の文で、「新しい車というのは、彼が買ったものだ」というように1文にしています。ここでのwhichは「~というのは」というニュアンスとなります。

これに対し「関係副詞」では、「彼がこのお店で車を買った」ということと、「そのお店を知っているか」ということを、2段目の文で「あなたはそのお店を知っていますか。そのお店というのは、彼がその車を買ったところなのだが」というような1文にしています(語順のイメージ説明の為、なるべく英文の順序で日本語にしています)。

ここでのwhereは「~という場所は」というニュアンスになります。

関係代名詞

関係代名詞は、直前の名詞(先行詞)を修飾し、その内容をくわしく表現するものです。

その種類には、「主格」「所有格」「目的格」の3つがあります。

主 格:関係詞の節で主語になれるもの

所有格:先行詞の所有する対象を表すもの

目的格:関係詞の節での目的語となるもの

以下、主格から簡単に見てまいりましょう。

主格の関係代名詞

先行詞が人…who , 先行詞が物…which , 先行詞が人・物…that,

(例1)He is my friend who always helps me.

「彼は私の友達で、(その彼というのは)よく私を助けてくれる。」

この文では、「彼は私の友達」ということと、「彼はよく私を助けてくる」ということを、関係代名詞whoを使ってつなげています。

先行詞にあたる「私の友達」が、「いつも助けてくれる」という【主語+動詞】の関係になっているので、この関係代名詞は「主格」ということになります。

所有格の関係代名詞

先行詞が人:whose , 先行詞が物: of which / whose

ただし、先行詞が物の場合の所有格はあまり用いられません。

(例2)I met a girl whose bag is red.

「私は赤い鞄を持った女の子に会った」

この文では、赤い鞄は女の子のものであることを表しているので、先行詞a girlのあとに「~のもの」というwhoseを持ってきたものです。

目的格の関係代名詞

先行詞が人:whom(who) , 先行詞が物:which , 先行詞が人・物…that ,

ただし、先行詞が人の場合はthatのことが多いです。また、目的格の関係代名詞はwhatを除いては省略可能な場合があります。また、whomは文語的、whoは口語的です。

(例3)The package which I got yesterday was from my parents.

「私が昨日受け取った荷物は、両親からのものだった」

この文では、先行詞the package「その荷物」というのは、関係代名詞のあとのgotの目的語となります。つまり、I got the package yesterday.という関係になります。

関係代名詞thatを用いる際の注意

中学校でも、whoやwhichの代わりにthatが使えることは学んでいると思います。また、先行詞が人と物である場合にもthatが使えることから、関係代名詞の中でもthatは何かと便利に感じられることでしょう。

しかし、カンマの後や、前置詞の直後で関係代名詞を選択するとき、thatは選べないことに注意が必要です。

制限用法と非制限用法

関係代名詞の使い方には、「制限用法」と「非制限用法」の2種類があります。本来の関係代名詞の使い方として、関係代名詞の含む節で直前の先行詞を修飾(詳しく説明)するという働きがありますが、その考え方に則り「文頭;抽象的→文末;具体的」という順番になるのが「制限用法」です。

(例4)The boy who was walking in the park last night is my brother.

「昨夜、公園内を歩いていた少年は、私の弟だ」

この例では、抽象的な情報である「その少年」という語句が、「昨夜公園内を歩いていた」という具体的な説明を受けています。これが「制限用法」です。

これに対して、具体的な人や物についての補足説明をはさむ用法を「非制限用法」といいます。非制限用法では、関係代名詞の直前にカンマを入れることで、先行詞の内容説明を引き立たせることとなります。

(例5) My father, who often has holidays, is a self-employee.

「私の父は、よく休暇をとるが、自営業者だ。」

練習問題

33. 次の(1)~(4)の( )にあてはまる語句を、ア~エから選びましょう。

(1) There are many trains ( ) runs on this line.

ア who イ which ウ what エ how

(2) I met your father and your dog ( ) was running together in the park.

ア who イ which ウ that エ what

(3) His father, ( ) doesn’t watch TV often, reads three newspapers

every morning.

ア what イ who ウ which エ whom

(4) The book, ( ) we bought yesterday, is inexpensive.

ア which イ what ウ who エ how

練習問題32.の答え

(1) イ He missed the first train today; ( namely ), he was late for the school.

「彼は始発の電車を逃した。すなわち、学校に遅刻してしまった」

(2) ウ She is sick in bed; ( therefore ), she is absent today.

「彼女は調子が悪くベッドにいる。それゆえ、彼女は、今日は欠席だ」

(3) ア His new car runs quiet; ( moreover ), it uses less fuel than his former one.

「彼の新しい車は静かに走る。それに加え、以前乗っていたものよりも使う燃料は

少ない」

(4)エ I worked hard today, ( so ) I got home early and took a rest.

「私は今日熱心に働いた。したがって、早く家に帰り休息をとった」